そう思われている人に、まずは仮想通貨の特徴をわかりやすく紹介し、次にユーザー保護を第一に2017年に施行された仮想通貨法(改正資金決済法)、その立案された背景や、内容がどのようなものか、ポイントを取り上げます。

さらにニュースなどでも話題になったICOのメリットやデメリットを説明し、仮想通貨法(改正資金決済法)を契機に、今後整備されるであろう内容の展望などをまとめました。

仮想通貨とは?

仮想通貨、英語では暗号通貨

仮想通貨とはインターネット上で発行、取り引きされる通貨のことで、紙幣や硬貨のような実態はありません。仮想通貨を扱う取引所や販売所で円、ドル、ユーロ、人民元などの法定通貨と交換することで入手でき、一部の商品やサービスの決済に利用できます。

さらに仮想通貨は投資や資産運用にも活用できる金融商品でもあるのです。英語では、安全な取引のために暗号技術が駆使されていることから、暗号通貨(Cryptocurrency クリプトカレンシー)とも呼ばれています。

仮想通貨を支える技術、ブロックチェーン

ブロックチェーン(分散型台帳)は、ビットコイン(BTC)により生み出された画期的な技術です。その特徴は銀行などの仲介者や管理者が存在しないことです。

個人間で直接取り引きされるP2P(Peer to Peer ピアツーピア)により、すべての取引(トランザクション)のデータは電子台帳に保存されます。P2P(Peer to Peer ピアツーピア)とは、ネットワーク参加者がサーバーなどを介さないで直接通信する方式のことです。

そしてその取引の記録に使われている技術が、ブロックチェーンです。こうして取引データがブロックに書き込まれて、チェーン状につなげられていきます。

取引はネットワークの参加者全員に公開、監視されます。あらゆる取引が可視化されるので、改ざんはきわめて困難です。このブロックチェーン技術が、仮想通貨のビットコイン(BTC)の信用性を裏付けているとも言えるでしょう。

仮想通貨と電子マネーの比較

Suicaなどの電子マネーは運営企業に前もって現金をチャージ、磁気カードで決済を行うシステムです。一方、ビットコイン(BTC)などの仮想通貨の場合は、運営企業などが不在で、価値も固定していないので価格が変動します。

電子マネーは国内で幅広く使えますが、海外では使うことができません。一方、仮想通貨は海外でも支払いが可能です。

主な違いは下表でご覧ください。

| 仮想通貨 | 電子マネー | |

|---|---|---|

| 価格 | 変動する | 変動しない |

| 国内の普及率 | 低い | 高い |

| 海外での利用 | 利用可能 | 利用できない |

| 送金 | 可能 | 不可能 |

仮想通貨の利用用途は?

仮想通貨はどのようなことに使えるのでしょう。主なものをまとめました。

投資

仮想通貨は投資対象としても考えられています。

仮想通貨は価格が固定していません。そのため安いときに買って、値上がりしたところで売ればその差額をリターンとして得ることができます。

ただし、損失となる場合もありますので取引する際には注意が必要です。仮想通貨の購入は、仮想通貨の取引所・販売所で行うことができます。

決済

仮想通貨決済を導入している店舗や企業ならば、仮想通貨での買い物ができます。

仮想通貨が誕生してから、仮想通貨決済ができる店舗は徐々に世界中で増加している傾向にあります。

送金

特に海外送金をする場合、仮想通貨を利用すれば割高な手数料が不要になります。安価な手数料でスピーディーな送金が可能になりました。

また、海外旅行中、現地での精算に現地通貨ではなく仮想通貨を利用すれば、両替をする手間も省け、両替手数料もかかりません。

アプリケーション開発

Ethereum(イーサリアム)などのプラットフォーム型の仮想通貨を利用すれば、トークンの発行やアプリケーションの開発が可能です。

プラットフォームとは、仮想通貨においてはブロックチェーン技術を利用した基盤のことをいいます。

仮想通貨法とは

仮想通貨法が施行された背景

仮想通貨が普及する一方で、仮想通貨詐欺や悪質な取引も出てきました。そこで2017年4月、金融庁は仮想通貨法(改正資金決済法)を施行しました。

この法律によって、新たに仮想通貨や仮想通貨交換事業が定義づけられました。法律の主な目的は、ユーザーが安心して仮想通貨を利用できることと、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金、仮想通貨を使った詐欺などの防止対策にあります。

仮想通貨法(改正資金決済法)で仮想通貨は購入時、非課税に

2017年7月までは、資金決済法により仮想通貨は資産扱いで購入時には消費税が課税されていました。仮想通貨法(改正資金決済法)成立後、仮想通貨は図書カードや食事券などのように、支払い手段と扱いが変更されて消費税は廃止されました。

仮想通貨の定義とは

仮想通貨法(改正資金決済法)では、2種類の仮想通貨を定義しています。

<1号仮想通貨(資金決済法2条5項1号)>

下記の要件を満たすものが1号仮想通貨です。

– 物品やサービスの購入などが不特定の者に対して可能なもの

– 財産的価値があり、不特定の者に対して売買が可能なもの

– 電子情報処理組織を利用して移転できるもの

<2号仮想通貨(資金決済法2条5項2号)>

下記の要件を満たすものが2号仮想通貨です。

– 不特定の者に対して1号仮想通貨と交換可能なもの

– 電子情報処理組織を利用して移転できるもの

日本円や外国通貨で表示をされ、それで債務の履行ができるものは仮想通貨ではないと定義しています。

1号仮想通貨は物品やサービスの購入などができますが、2号仮想通貨は物品やサービスの購入が不可、1号仮想通貨と交換ができるのみです。

仮想通貨交換事業の定義とは

仮想通貨法(改正資金決済法)の施行により、仮想通貨交換事業も定義づけられました。

<仮想通貨交換事業の定義>

- 仮想通貨と法定通貨の交換(交換の媒介、取り次ぎなどを含む)

- 仮想通貨と仮想通貨の交換(交換の媒介、取り次ぎなどを含む)

- 仮想通貨と法定通貨の交換、仮想通貨と仮想通貨の交換に関する利用者の金銭や仮想通貨の管理を行う

こうして、仮想通貨交換事業者は登録免許制になりました。金融庁、財務局の審査を受け、登録を認可された事業者が取引できるようになりました。

登録免許制により、ユーザー保護がいちだんと高くなったと言えるでしょう。

仮想通貨法で仮想通貨交換事業者に義務化された4項目

仮想通貨法(改正資金決済法)により、事業者には次の4項目が義務付けされました。

1.登録制の導入

金融庁・財務局の登録を受けた事業者だけが国内で仮想通貨の交換業を行えます。

<登録業者の要件>

- 株式会社である

- 資本金が1,000万円以上、純資産がマイナスでない

- 仮想通貨交換業を適正かつ確実に遂行する体制が整っているなど

2.ユーザーへの適切な情報提供

ユーザーにリスクなどを理解してから、取引が始められるよう必要な情報を提供します。

<情報提供の内容>

- 取り扱う仮想通貨の内容

- 法定通貨と異なって価格変動があることなど

- 取引手数料などの契約内容

3.ユーザー財産の分別管理

ユーザーから預かった顧客保有資産(法定通貨+仮想通貨)と、事業者の自己保有資産(法定通貨+仮想通貨)をきちんと区分して管理します。

4. 取引時本人確認の実施

マネーロンダリング対策のために、下記の条件に該当する場合は公的証明書(運転免許証やパスポートなど)の確認を行います。

<取り引き時確認実施の条件>

- 口座開設時

- 200万円を超える仮想通貨の交換や現金取引時

- 10万円を超える仮想通貨の送金時

※一度取引時確認が済んでいれば、原則として公的証明書の再提示は必要ありません。

仮想通貨の保証制度の現状は?

銀行にはペイオフという保証制度があります。

ペイオフとは銀行などの金融機関が破たんしても上限1,000万円(+利息)までの預貯金は戻ってきます。ペイオフは預金者の保護が目的の制度です。

FXを取り扱う証券会社には、信託保全(信託分別管理)が義務付けられています。顧客の資産と、FXを取り扱う証券会社の資産を分別して信託銀行に保管する制度です。

万が一証券会社が破たんした場合、顧客の資産(預け入れ証拠金)は全額返還されることが保証されています。仮想通貨取引所に関しても、現在では多くの取引所で顧客資産の分別管理が行われており、仮想通貨の健全な発展のために徐々に整備が進んでいます。

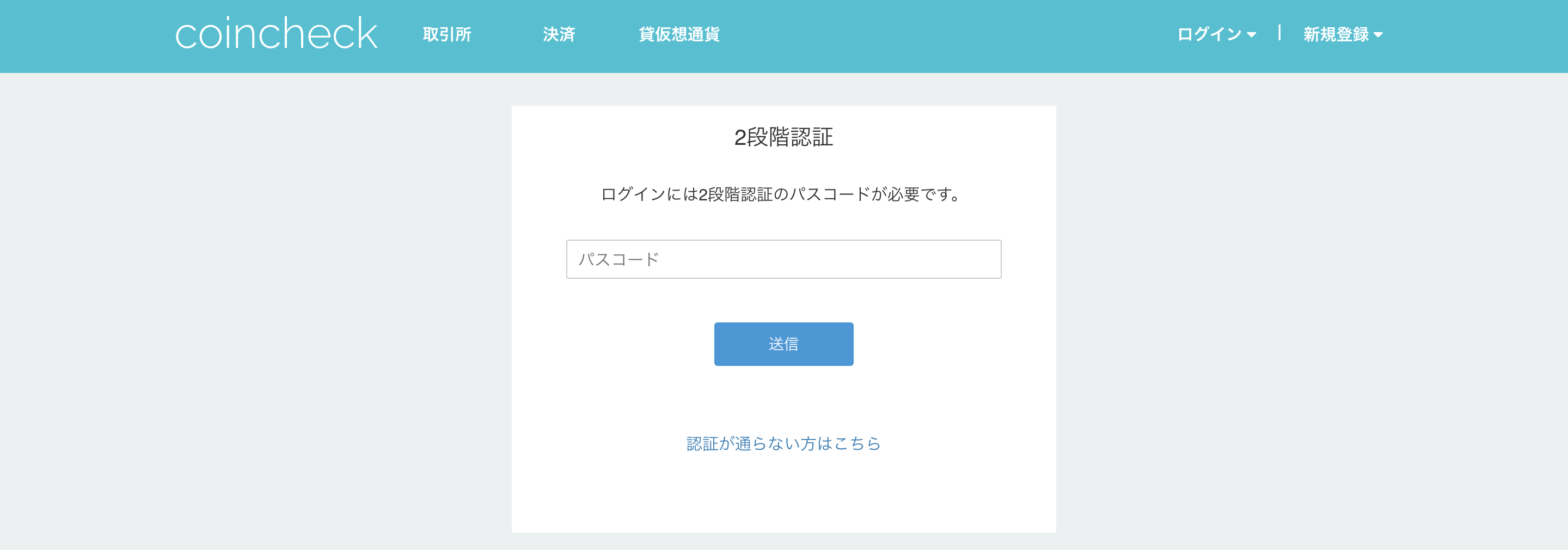

Coincheckではセキュリティ強化のために2段階認証設定を推奨

Coincheckでも資産の分別管理が行われていますが、それに加えて2段階認証設定を推奨しています。

2段階認証とは鍵を二重にかけるということ

仮想通貨をオンライン上で安全に保管するためには、より強固なセキュリティ対策を講じる必要があります。その代表的なものが2段階認証です。

ユーザー自身で設定したログインパスワードだけではなく、メールや認証アプリなどを用いて発行される認証コードを使って認証を行うシステムです。

これによって、万が一アカウント情報が漏えいしても、ユーザー名とパスワードではログインや引き出しができなくなります。

Google Authenticatorで簡単設定

Coincheckでは、Google社が提供する認証アプリ「Google Authenticator(iOS/Android)」による認証システムを推奨しています。

Coincheckに口座を開設したあとは、セキュリティ強化のためにも、2段階認証は必ず設定しておくようにしましょう。

新たな資金調達手法でもあるICOとは?

新規事業の資金調達の手段の一つとして、IPO(Initial Public Offering イニシャル・パブリック・オファリング 新規公開株)があります。

一方、ICO(Initial Coin Offering イニシャル・コイン・オファリング)は、株式の代わりに企業が独自の仮想通貨トークンを発行して資金調達を行います。

投資家は、発行されたトークンをビットコイン(BTC)などの仮想通貨で購入します。企業は調達したビットコイン(BTC)などの仮想通貨を、ドルや円などの法定通貨と交換することで、資金調達を行います。

この仮想通貨よる資金調達は、近年世界中に急速に普及しています。

ICOは、調達側(企業側)と投資家側それぞれの立場でメリットとデメリットがあります。

ICOのメリット

企業のメリット

- 手軽に資金を世界中から調達することができる

IPOの場合、厳しい審査がありますし、主幹事となる証券会社への手数料などもかかります。ICOの場合、審査も手数料なども不要です。

また、調達した資金への配当なども支払わなくてもよい点も、メリットの一つと言えるでしょう。

投資家のメリット

- 誰でも参加でき、少額投資が可能

IPOは証券会社に口座を持っている必要があったり、ある程度まとまった購入資金が必要です。一方、ICOはそのような制限がないため、誰でも自由に参加でき、多くの場合は少額から投資が可能です。

- ICOで購入したトークンの価格が高騰すれば高収益が期待できる

ICOで購入したトークンの価格が上がれば、当初の購入時との差額が利益になります。そこで、大きな収益を得ることができる可能性もあります。

ICOのデメリット

企業のデメリット

- 魅力ある事業内容でないと資金が集まらない

ICOで資金調達をするためには、投資家を納得させる魅力や内容が不可欠です。そこが十分でない場合、資金が得られずICOは失敗に終わってしまう可能性もあります。

投資家のデメリット

- 投資資金が回収できない可能性もある

支援した企業がICO後、事業展開がうまくいかない場合には、資金が回収できない可能性もあります。

- ICO詐欺に遭遇するおそれもある

また、近年ICOを騙って巧妙に投資家から資金を募る詐欺事件も起こっています。ICO投資をする際は、事前にその企業を調査することが重要です。

ICOに関する日本と海外の規制に関して

ICOへの規制強化は世界的な流れとなっています。2018年時点において、各国のICOへの規制強化がどのようなものかを簡単にご紹介します。

日本のICO規制は法整備の途中

進展が著しいICOによる資金調達ですが、現状ではICOを規制する法律は日本では完全には整っていない状況です。

しかし、2018年時点で金融庁ではICOへの法規制の検討に入っています。

アメリカ

米証券取引所(SEC)が、一部のトークンが有価証券にあたるとの見解を発表しています。また、米証券取引所(SEC)の許可がないICOは禁止となっています。

中国

ICOトークンのみならず、人民元と仮想通貨の売買は禁止となっています。

オーストラリア

世界に先がけ仮想通貨の取引などを合法とし、税制も整備して、仮想通貨を非課税扱いにしています。ICOのより健全性の高い取引をめざして、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)がガイドラインを公表している状況です。

ロシア

情報技術・通信省からの文書により、ICOの実施にはライセンスの取得が義務付けられました。ICOライセンスの有効期限は5年間です。

デジタル金融資産関連法案が施行され、仮想通貨とトークンを公認の仮想通貨取引所でのみ取引することが可能となりました。

EU

ヨーロッパ規制当局は、ICOが従来の金融商品として規制可能か判定するには、ケースバイケースで確認する必要があると判断しています。また、欧州証券市場監督局は2019年までにICO規制を明言しています。

仮想通貨についてよく理解することが大切

仮想通貨を始めるには、仮想通貨の特徴や価格が変動するなどのリスクを仮想通貨取引所の公式サイトなどで確認し、きちんと理解してから取引するようにしましょう。

仮想通貨の取引は自己管理が基本です。仮想通貨取引所を選ぶときは、金融庁・財務局の登録認定を受けているかも確認しましょう。また、仮想通貨取引所の資本金や出資会社などを知ることも参考になります。

仮想通貨法(改正資金決済法)で、仮想通貨は資産から支払い手段とみなされ非課税になりました。前述したICOについても検討が重ねられています。

これまでは仮想通貨の普及のスピードに対して、法整備が追いついていない感は否めませんでした。しかし、今後仮想通貨に関する法律の改正や、新たな法律の施行も迅速に行われていくことでしょう。

このような法整備の動きに対して、日頃から関心を持っておくことも大切です。

このコンテンツは会員のみが閲覧可能です。もしあなたが当サイトに登録したい場合は下記のフォームから登録してください。